जयंती विशेष

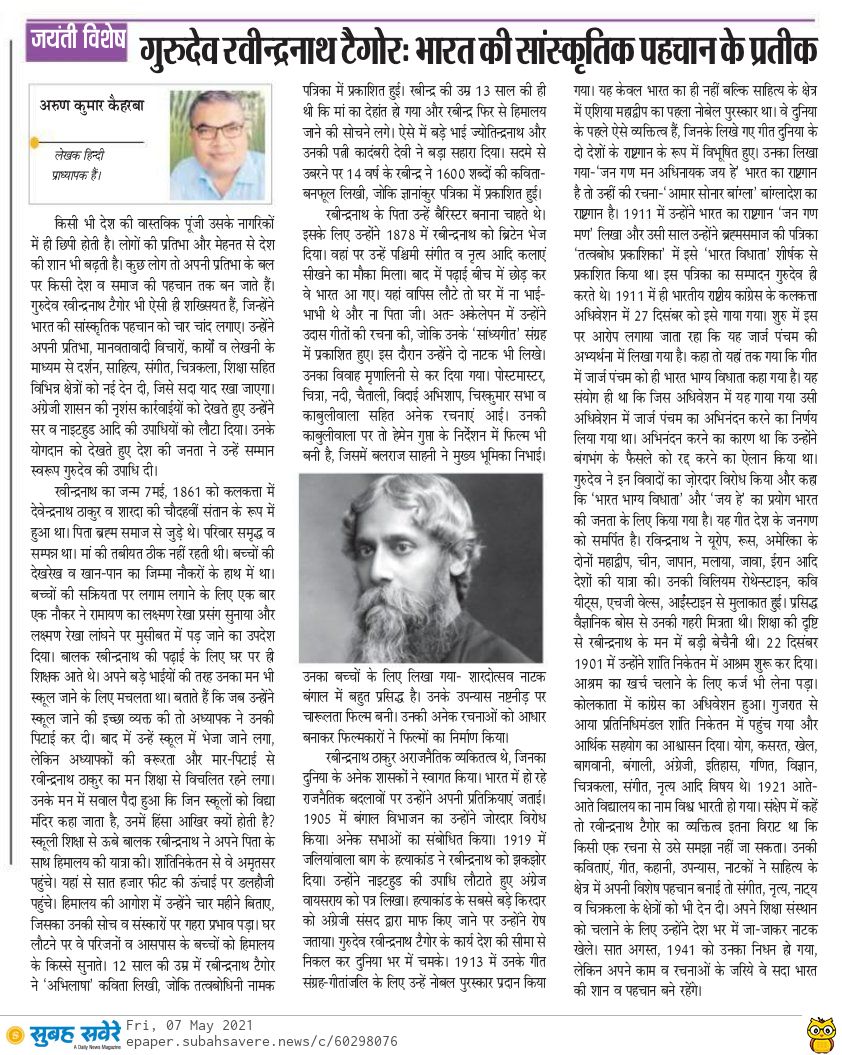

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक

बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न शख्सियत

अरुण कुमार कैहरबाकिसी भी देश की वास्तविक पूंजी उसके नागरिकों में ही छिपी होती है। लोगों की प्रतिभा और मेहनत से देश की शान भी बढ़ती है। कुछ लोग तो अपनी प्रतिभा के बल पर किसी देश व समाज की पहचान तक बन जाते हैं। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर भी ऐसी ही शख्सियत हैं, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक पहचान को चार चांद लगाए। उन्होंने अपनी प्रतिभा, मानवतावादी विचारों, कार्यों व लेखनी के माध्यम से दर्शन, साहित्य, संगीत, चित्रकला, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों को नई देन दी, जिसे सदा याद रखा जाएगा। अंग्रेजी शासन की नृशंस कार्रवाईयों को देखते हुए उन्होंने सर व नाइटहुड आदि की उपाधियों को लौटा दिया। उनके योगदान को देखते हुए देश की जनता ने उन्हें सम्मान स्वरूप गुरुदेव की उपाधि दी।

रवीन्द्रनाथ का जन्म 7मई, 1861 को कलकत्ता में देवेन्द्रनाथ ठाकुर व शारदा की चौदहवीं संतान के रूप में हुआ था। पिता ब्रह्म समाज से जुड़े थे। परिवार समृद्ध व सम्पन्न था। मां की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बच्चों की देखरेख व खान-पान का जिम्मा नौकरों के हाथ में था। बच्चों की सक्रियता पर लगाम लगाने के लिए एक बार एक नौकर ने रामायण का लक्ष्मण रेखा प्रसंग सुनाया और लक्ष्मण रेखा लांघने पर मुसीबत में पड़ जाने का उपदेश दिया। बालक रबीन्द्रनाथ की पढ़ाई के लिए घर पर ही शिक्षक आते थे। अपने बड़े भाईयों की तरह उनका मन भी स्कूल जाने के लिए मचलता था। बताते हैं कि जब उन्होंने स्कूल जाने की इच्छा व्यक्त की तो अध्यापक ने उनकी पिटाई कर दी। बाद में उन्हें स्कूल में भेजा जाने लगा, लेकिन अध्यापकों की क्रूरता और मार-पिटाई से रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मन शिक्षा से विचलित रहने लगा। उनके मन में सवाल पैदा हुआ कि जिन स्कूलों को विद्या मंदिर कहा जाता है, उनमें हिंसा आखिर क्यों होती है?

स्कूली शिक्षा से ऊबे बालक रबीन्द्रनाथ ने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्रा की। शांतिनिकेतन से वे अमृतसर पहुंचे। यहां से सात हजार फीट की ऊंचाई पर डलहौजी पहुंचे। हिमालय की आगोश में उन्होंने चार महीने बिताए, जिसका उनकी सोच व संस्कारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। घर लौटने पर वे परिजनों व आसपास के बच्चों को हिमालय के किस्से सुनाते।

12 साल की उम्र में रबीन्द्रनाथ टैगोर ने ‘अभिलाषा’ कविता लिखी, जोकि तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। रबीन्द्र की उम्र 13 साल की ही थी कि मां का देहांत हो गया और रबीन्द्र फिर से हिमालय जाने की सोचने लगे। ऐसे में बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ और उनकी पत्नी कादंबरी देवी ने बड़ा सहारा दिया। सदमे से उबरने पर 14 वर्ष के रबीन्द्र ने 1600 शब्दों की कविता-बनफूल लिखी, जोकि ज्ञानांकुर पत्रिका में प्रकाशित हुई।

रबीन्द्रनाथ के पिता उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1878 में रबीन्द्रनाथ को ब्रिटेन भेज दिया। वहां पर उन्हें पश्चिमी संगीत व नृत्य आदि कलाएं सीखने का मौका मिला। बाद में पढ़ाई बीच में छोड़ कर वे भारत आ गए। यहां वापिस लौटे तो घर में ना भाई-भाभी थे और ना पिता जी। अत: अकेलेपन में उन्होंने उदास गीतों की रचना की, जोकि उनके ‘सांध्यगीत’ संग्रह में प्रकाशित हुए। इस दौरान उन्होंने दो नाटक भी लिखे। उनका विवाह मृणालिनी से कर दिया गया। पोस्टमास्टर, चित्रा, नदी, चैताली, विदाई अभिशाप, चिरकुमार सभा व काबुलीवाला सहित अनेक रचनाएं आई। उनकी काबुलीवाला पर तो हेमेन गुप्ता के निर्देशन में फिल्म भी बनी है, जिसमें बलराज साहनी ने मुख्य भूमिका निभाई। उनका बच्चों के लिए लिखा गया- शारदोत्सव नाटक बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। उनके उपन्यास नष्टनीड़ पर चारूलता फिल्म बनी। उनकी अनेक रचनाओं को आधार बनाकर फिल्मकारों ने फिल्मों का निर्माण किया।

रबीन्द्रनाथ ठाकुर अराजनैतिक व्यकितत्व थे, जिनका दुनिया के अनेक शासकों ने स्वागत किया। भारत में हो रहे राजनैतिक बदलावों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं जताई। 1905 में बंगाल विभाजन का उन्होंने जोरदार विरोध किया। अनेक सभाओं का संबोधित किया। 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने रबीन्द्रनाथ को झकझोर दिया। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटाते हुए अंग्रेज वायसराय को पत्र लिखा। हत्याकांड के सबसे बड़े किरदार को अंग्रेजी संसद द्वारा माफ किए जाने पर उन्होंने रोष जताया।

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के कार्य देश की सीमा से निकल कर दुनिया भर में चमके। 1913 में उनके गीत संग्रह-गीतांजलि के लिए उन्हें नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि साहित्य के क्षेत्र में एशिया महाद्वीप का पहला नोबेल पुरस्कार था। वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनके लिखे गए गीत दुनिया के दो देशों के राष्ट्रगान के रूप में विभूषित हुए। उनका लिखा गया-‘जन गण मन अधिनायक जय हे’ भारत का राष्ट्रगान है तो उन्हीं की रचना-‘आमार सोनार बांंग्ला’ बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। 1911 में उन्होंने भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मण’ लिखा और उसी साल उन्होंने ब्रह्मसमाज की पत्रिका ‘तत्वबोध प्रकाशिका’ में इसे ‘भारत विधाता’ शीर्षक से प्रकाशित किया था। इस पत्रिका का सम्पादन गुरुदेव ही करते थे। 1911 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर को इसे गाया गया। शुरु में इस पर आरोप लगाया जाता रहा कि यह जार्ज पंचम की अभ्यर्थना में लिखा गया है। कहा तो यहां तक गया कि गीत में जार्ज पंचम को ही भारत भाग्य विधाता कहा गया है। यह संयोग ही था कि जिस अधिवेशन में यह गाया गया उसी अधिवेशन में जार्ज पंचम का अभिनंदन करने का निर्णय लिया गया था। अभिनंदन करने का कारण था कि उन्होंने बंगभंग के फैसले को रद्द करने का ऐलान किया था। गुरुदेव ने इन विवादों का ज़ोरदार विरोध किया और कहा कि ‘भारत भाग्य विधाता’ और ‘जय हे’ का प्रयोग भारत की जनता के लिए किया गया है। यह गीत देश के जनगण को समर्पित है। रविन्द्रनाथ ने यूरोप, रूस, अमेरिका के दोनों महाद्वीप, चीन, जापान, मलाया, जावा, ईरान आदि देशों की यात्रा की। उनकी विलियम रोथेन्स्टाइन, कवि यीट्स, एचजी वेल्स, आईंस्टाइन से मुलाकात हुई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बोस से उनकी गहरी मित्रता थी।

शिक्षा की दृष्टि से रबीन्द्रनाथ के मन में बड़ी बेचैनी थी। 22 दिसंबर 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में आश्रम शुरू कर दिया। पांच बच्चों और इतने ही अध्यापकों के साथ स्कूल की स्थापना हुई थी। गुरुदेव प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक मानते थे। यही कारण है कि आश्रम में पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती थी। रबीन्द्रनाथ ने बच्चों के लिए प्रार्थना लिखी थी। उनका मानना था कि अध्यापक दीपक की तरह होता है, उसके ज्ञान से बच्चे सीखते हैं। आश्रम को चलाने के लिए पत्नी मृणालिनी ने शादी के जेवर व सोने की घड़ी तथा अपने लिए बनवाया गया घर तक बेच दिए। आश्रम का खर्च चलाने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा। कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गुजरात से आया प्रतिनिधिमंडल शांति निकेतन में पहुंच गया और आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया। योग, कसरत, खेल, बागवानी, बंगाली, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, विज्ञान, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि विषय थे। 1921 आते-आते विद्यालय का नाम विश्व भारती हो गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय देश में शिक्षा का ऐसा केन्द्र है, जहां पर दुनिया भर के विभिन्न देशों के विद्यार्थी पढऩे के लिए आते हैं। भारतीय संस्कृति व कला के साथ ही दुनिया की विभिन्न भाषाओं की यहां पर शिक्षा दी जाती है। हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संस्थान में कईं वर्षों तक हिन्दी शिक्षण किया। उन्होंने अपने संस्मरणों में भी गुरुदेव की संवेदनशीलता व प्रकृति प्रेम को उजागर किया है। एक कुत्ता और एक मैना नामक रचना में द्विवेदी जी बेजुबान पशु-पक्षियों के प्रति गुरुदेव के स्नेह को प्रकट करते हैं।

गुरुदेव का बनावटी और दिखावटी शिक्षा के प्रति आक्रोश उनकी कहानी-तोता में बड़े तीखेपन के साथ प्रकट होता है। जिस तोते को पढ़ाने का जिम्मा राजा के द्वारा दिया जाता है, सारी व्यवस्था उस तोते को नजरंदाज करते हुए भी आत्ममुग्ध होती है। सारे उपक्रमों और क्रियाओं के बीच ही तोता मर जाता है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का शिक्षा-दर्शन उस बच्चे को खेल, रचनात्मक क्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक माहौल में शिक्षा प्रदान करने की पक्षधरता करता है। रवीन्द्रनाथ अपने जीवन के आखिरी वर्षों में चित्रकारी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वाली विरली शख्सियत हैं। वे तीन हजार के करीब पेंटिंग बनाते हैं और भारतीय चित्रकला को अपना अन्यतम योगदान देते हैं। संगीत के क्षेत्र में उनके नाम से रवीन्द्र संगीत की एक धारा चल पड़ती है। उनका संगीत जहां एक ओर प्रकृति के साथ जुड़ा है, वहीं उसमें पाश्चात्यत संगीत के तत्व भी देखे जा सकते हैं।

संक्षेप में कहें तो रवीन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व इतना विराट था कि किसी एक रचना से उसे समझा नहीं जा सकता। उनकी कविताएं, गीत, कहानी, उपन्यास, नाटकों ने साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई तो संगीत, नृत्य, नाट्य व चित्रकला के क्षेत्रों को भी देन दी। अपने शिक्षा संस्थान को चलाने के लिए उन्होंने देश भर में जा-जाकर नाटक खेले। सात अगस्त, 1941 को उनका निधन हो गया, लेकिन अपने काम व रचनाओं के जरिये वे सदा भारत की शान व पहचान बने रहेंगे।

अरुण कुमार कैहरबा

हिन्दी प्राध्यापक, स्तंभकार व लेखक

वार्ड नं.-4, रामलीला मैदान,

इन्द्री, जिला-करनाल, हरियाणा

पिन-132041

मो.नं.-9466220145

|

| JAGAT KRANTI 7-5-2021 |

No comments:

Post a Comment